火伏、防火の神様として、京都はもちろん全国から参拝に訪れる人が多い愛宕神社。

特に京都の人は、昔から愛宕さんと親しみを込めて呼んでいます。

また毎年夏、7月31日夜から8月1日朝にかけてお参りすると、千日の火伏、防火のご利益があるとされる千日詣りは(正式には千日通夜祭)多くの参拝者で参道が埋め尽されます。

その愛宕神社は大宝年間(701年〜704年)に修験道の祖、役行者と白山の開祖、泰澄が開いたとされています。

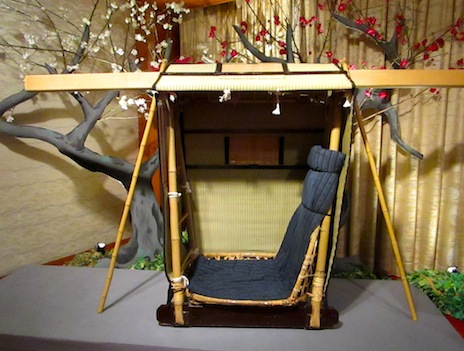

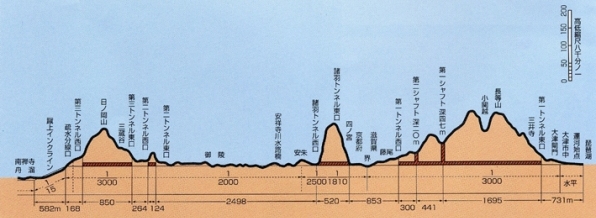

愛宕神社にお参りするには、愛宕山の山上にあるために、長い道のりを歩いて上がらねばなりません。

昭和の初めから戦前まで、清滝まで電車が通り、清滝から山上までケーブルカーがありましたが、現在は自分の足で上がるしかありません。

表参道で清滝からの高低差は800m以上あり、一汗も二汗もかいてしんどい思いをしなければなりませんが、神社に到着すれば爽快感はまた格別なものがあります。

愛宕神社には各方面からいろいろな参道がありますが、今日は表参道を上っていきます。

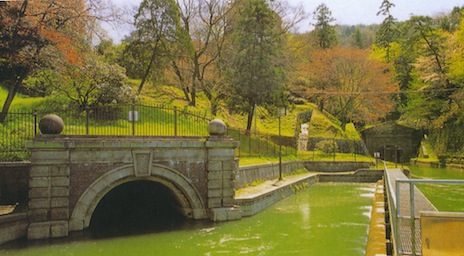

清滝川に掛かる金鈴橋です。

ここからスタートです。

金鈴橋を渡ると、大きな表参詣道の立看板があります。

清滝口鳥居です。

本来は奥嵯峨鳥居本にある一の鳥居が参道の出発点で、愛宕神社まで50丁に分けられて、一丁目毎に地蔵菩薩の地蔵型と、板碑型の丁石のどちらかが建立されています。

現在でも、一の鳥居から歩く人もいますが、殆どの人はここから上っていきます。

愛宕ケーブルカーの駅舎跡です。

参道を上り始めると、右手にケーブルカーの軌道跡が見えます。

しばらく急な参道が続きます。石段も多くあります。

五合目までが、勾配も急で、息が上がります。

嵯峨小学校の清滝分教場跡です。

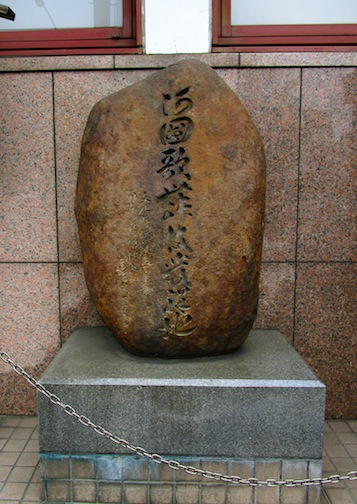

「清滝社火燧権現跡」です。

朱塗りの社があり、火の神火産霊命を祀っていた跡です。

20丁目の一文字屋跡です。

ここに一文字屋という休憩茶屋があった場所です。

昔は丁目毎に茶屋があったそうです。

急な参道が続きます。

太陽が昇って来ました。樹間の冷気を通して朝日が差し込みます。

参道の脇の23丁目の丁石とお地蔵さんです。

参道いたる所に、お地蔵さんがお祀りしてあります。

25丁目の丁石(町石)とその丁石の説明板です。

このように、京都愛宕研究会による説明板が参道の要所に立ててあります。

25丁目「なかや跡」古典落語「愛宕山」にも登場する茶屋の跡の石碑です。

五合目の休息所です。

ここまで来ると、ホットします。しばらく平坦な道が続きます。

杉の巨木をお祀りしている、大杉大神です。

急な参道を上ってきて、ここまで来るとようやくパッと明るく視界が開けホット一休みするところです。

洛西の山々が眺められます。

京都市内の洛西部です。白く蛇行するのは桂川です。

平坦な道が終わると間もなく7合目です。

昨年の豪雨で、七合目の休憩小屋が流されてしまいました。

七合目の表参道とJR保津峡駅に直接下りられる、通称「つつじ尾根」の分岐です。

八合目の水尾の分かれの休息所です。

参道を直進(西方向)するとゆず湯で有名な水尾の里に下りていきます。右折(北方向)して愛宕さんに向かいます。

木立の間を進みます。

しばらく平坦な道を進むと、ハナ売場の小屋が左手に見えてきます。

ここは愛宕さんの火伏の神花「樒」(しきみ)売場で、水尾の里から女性がここまで上ってきてお参りした人に売る場所で、火災を免れる神苻としてお土産として持帰ったものです。

現在でもその風習は残っています。

このあたりから見た亀岡方向の眺めです。

ハナ売場の小屋を過ぎると、黒門までの、最後の急な長い参道が待受けています。

黒門(京口惣門)です。

ここまで辿り着くと、ようやくにして苦しい上りが終わりに近づいたとホットする瞬間です。

黒門は江戸時代の神仏習合時代の名残の門で白雲寺の惣門でした。

黒門を過ぎ、ようやく愛宕神社の神域に入ってきました。

静かな参道です。

神社へ辿る最後の石段を上ります。

このような石の急な階段です。

鳥居をくぐって行きます。

社殿です。

本殿です。

社殿前の摂社、神明社(右)と熊野社(左)です。

本殿正面です。

本殿左手奥に「奥宮」があります。

欄間の透かし彫りが立派です。

石段を下りて帰路につきます。

愛宕神社へは気楽な気持ちではお参り出来ません。愛宕山へ登山する気持ちで雨具、弁当など、最低限の装備は必要でしょう。

苦しい登りを、休憩を入れて2時間30分はかかると思った方が間違いないと思います。でも到達すれば、その思いは愛宕さんに通じるものと思います。

お天気の良い日に、朝早くお出かけになることをお薦めします。