年末の、吉例顔見世興行が行われ、全国にその名を知られる、歌舞伎の殿堂、京都の南座、その南座の舞台を余すところなく体験出来るという催しに参加してきました。

南座は、元和年間(1615〜1623)に四条河原の七つの芝居小屋の一つで、歴史と伝統を受け継ぎ、400年に亘り歌舞伎を上演し続けてきた、唯一の劇場です。

昭和4年(1929)に竣工した現在の南座は、昭和の激動の時代を経て、平成3年(1991)に内部の大改修を行い、以後、多彩な舞台芸術に対応出来る機構を備えた劇場として、文化発信の拠点として活動しています。

尚、歴史的建造物として、登録有形文化財に登録されています。

舞台体験者に渡された、南座紹介のパンフレットです。

表紙は、南座のシンボルマーク、大提灯が飾られています。

催しの紹介チラシです。

四条通りから見た、南座正面です。

昭和4年に木造から鉄筋コンクリートに建てかえられ、桃山風破風造りと、屋根のある劇場は珍しく、独特の風情を醸し出して人気があります。

年末には、顔見世の「まねき看板」が飾られて、テレビ等で紹介されます。

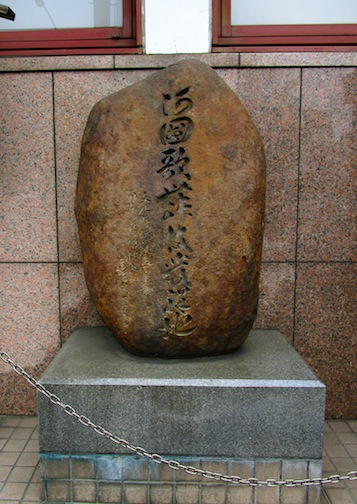

阿国歌舞伎発祥の碑です。

南座、楽屋口の側に立てられています。

慶長8年(1603年)この辺り鴨河原において、歌舞伎の始祖「出雲の阿国」がはじめて「かぶきおどり」を披露したという故事によります。

正面ホール、入ったところから見る舞台全景です。

このように「素の舞台」を見ることが出来るのは、このような機会しかないでしょう。

観劇の場合は、緞帳が下っているか、引幕や舞台装置が必ずありますから。

揚幕(あげまく)から見た花道と舞台です。

2階席正面から見た舞台です。

舞台上部の破風(はふ)と折り上げ格天井(ごうてんじょう)です。

緞帳(どんちょう)が下った舞台です。

緞帳は「赤地草花連紋」あかじそうかれんもん。

杜若の花、格調高い菊、可憐な小花、蔓、鴨川の飛沫、など自然豊かな京都を取り入れ、抽象的に組合せ連続模様として構成したデザインです。

2階正面、最前列の28席のみの特別席です。

2階特別席付近から見た舞台です。

丁度写真の中央、舞台向って左(舞台下手)にあるのは「黒御簾」くろみすです。下座とも呼ばれます。

この黒御簾は、小さな部屋になっていて、芝居の進行に合わせて、鳴物や唄、三味線などを演奏し、芝居を盛上げます。

舞台側の格子窓に黒い御簾が掛かっていて、中からは舞台が見通せますが、客席からは見えません。

舞台上の破風は、江戸時代の芝居小屋は能舞台を模して作られました、そのため、舞台の上と桟敷のみ屋根がありました、そのスタイルを今に残しているのが唐破風です。

大天井は、明治以降、瓦屋根が葺かれるようになり、井桁に組んだ格天井が作られ、中央部が一段上がっているのを折り上げ格天井と言われています。

寺院の本堂などによく見られる天井で、細工が難しいと言われます。

折り上げ格天井です。

中央のシャンデリアは、アール・デコ様式で宇宙を表現した、装飾模様になっています。

舞台前から客席を見ています。

2階、3階と見上げると豪壮で華やかで、ヨーロッパの古いオペラ座に負けない雰囲気だと思います。

1階桟敷席からの花道と客席です。

桟敷席は掘りごたつ式になっています。左右にあり、顔見世興行の時、京都花街の舞妓さんや芸者さんの総見でお馴染です。

揚幕(あげまく)です。

「チャリン}という独特の音を響かせて幕が引かれ、登場人物が現れます。

ホールの階段です。

凝った意匠の階段です。歴史の重みを感じます。

2階ロビーです。

色々な展示が行われています。

まねき看板や錦絵。顔見世の解説など、盛り沢山の展示です。

白井松次郎・大谷竹次郎の彫像です。

白井松次郎と大谷竹次郎は双子の兄弟で、松竹の創業者です、劇場の興行から映画の制作や配給に乗り出し今の松竹を創り上げた人です。

松次郎、竹次郎の名前が、松竹の名前の由来です。

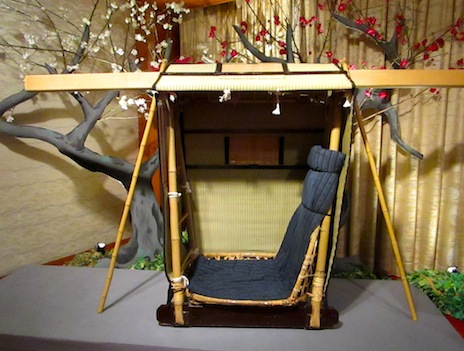

1階ロビーでは、歌舞伎上演に使用する乗物や、効果音のための小道具など、実際に乗って、小道具を操作し鳴らしてと、楽しめました。

和船です。各自、棹を使用して、係の人が写真を撮ってくれました。

駕籠です。

馬です。

効果音を出すための、小道具類が沢山展示されています。

持上げて左右に傾けると、浜辺での波の大波小波の音が出せます。

続いて、花道や追り(セリ),廻り舞台など、江戸時代に日本の芝居小屋で始まった歌舞伎特有の舞台機構を体験することができました。

3階最上階から舞台全体を俯瞰しています。

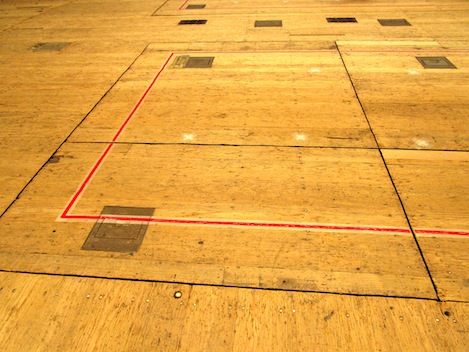

廻り舞台の円形の大きさや、追り(せり)の矩形の形などが分かります。

舞台の前です。

花道の下に、通り抜けの通路があります。

舞台上から見た客席です。

演者は常にこの光景を見ながら、そして客席の反応を見ながら演じているのですね。

舞台最後方からの客席方向です。

体験者は、揚幕から花道へ一列になって出て行きます。

舞台から揚幕を振返ったところです。

手前は、花道の舞台寄りの七三にある「スッポン」です。

スッポンは小型のセリです。原則として、妖術使いや妖怪、幽霊などが登場したり、退場したりする時に使用します。

廻り舞台です。

全員が廻り舞台の縁に一列に並んで、実際に一周動かしていただきました、結構スピードがありました。

廻り舞台上からの客席です。

右の女性は、舞台の解説をしてもらったスタッフです。

セリとは、舞台の一部をくりぬき、その部分を上下に動かすことができる舞台機構です。

セリの矩形です。赤い線は安全線で、危険を回避するための目印です。

上がるセリと、下るセリを同時に動かして、体験します。

上がるセリが上がったところです。高さは約2mあります。

下るセリが動き出したところです。

このような感じになります。

下るセリが降り立ったところ、いわゆる奈落です。

壁面はこのような感じです。

下ったセリから上部を見上げています。

なかなか面白い感じです。

セリが上がってきたところです。

目線が舞台床と同じになりました。

約30分余りの舞台機構を体験して終わりました。

最後にまた花道から、客席を眺めながら退場します。

生身の演者が、多くの裏方さんの協力で演じていく芝居という芸術、そこに同じ空間の空気を感じ、泣き笑い感動する、舞台は楽しの一語に尽きます。

(各コメントは頂いた冊子より、参考及び引用させていただきました)

コメントする