京都の西南に位置する洛西の大枝、大原野、向日市にかけては古くから京のたけのこの産地として有名でした。そこに広大な「洛西ニュータウン」が建設され、それを記念して昭和56年(1981年)竹林公園が開園されました。公園の面積約35000㎡、(甲子園のグランドやスタンドを含めた広さに相当します)約110種類の竹や笹を配し、生態園を含めた回遊式庭園です。

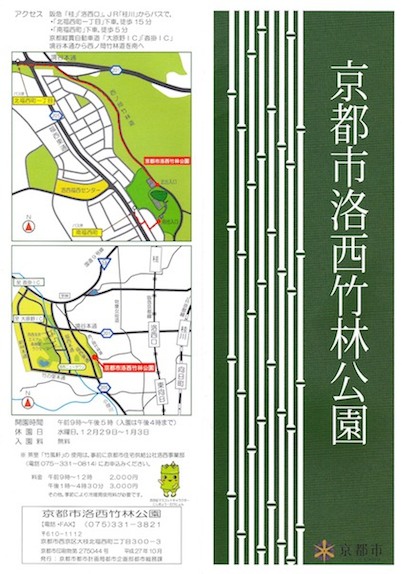

「竹林公園」のパンフレットです。

京都市内から「竹林公園」への道筋には、洛西地域に入ると竹林の生茂る「西の岡竹林道」を行きます。そこには道路脇両側に、オリジナルの竹垣が公園入口まで続いて、ほとんど車の往来の無い、絶好の静かな散歩道となっています。

「かぐや垣」です。

「海道垣」です。

「竹穂垣」です。

「来迎寺垣」です。

「寺戸垣」です。

「竹穂垣」です。

このような「道」が延々と続いています。

「物集女垣」です。

「竹林公園」の入口です。

入口を入って、左右に植栽された各種の竹を眺めながら(竹の小径)を道なりに進んでいきます。

「竹の資料館」が建っています。

キッコウチク(亀甲竹)です。

「竹の資料館」の前から西方に「洛西ニュータウン」を眺めることができます。

遊歩道が続いています。品種名板が取付けてあり、竹の名称などがよく分かります。

キンメイモウソウ(金明孟宗)です。

ホウオウチク(鳳凰竹)です。

カンチク(寒竹)です。

「竹の資料館」の内部です。パネルの展示や実物などを通して竹の勉強が出来るようになっています。

「京銘竹」の展示です。和風建築の装飾品として、床柱や壁止まり、天井材などに広く使用されて独特の優雅な趣を醸し出す材料です。

「資料館」のテラスにでると、目の前に手入れの行き届いた立派な庭園が広がります。

テラス前には新緑に映える「しだれもみじ」の深紅が一際目立ちます。

「資料館」のテラスから「茶室」を眺めています。キンメイモウソウと白砂の散策道が目を惹きます。

茶室「竹風軒」内部です。京銘竹や竹工芸品を用いて建築されています。

「茶室前」から「資料館」を見ています。

庭園に架かる「百々橋」(どどばし)です。応仁の乱の合戦で、京の宝鏡寺門前の小川を境に東軍、西軍の激しい戦いが行われました、その小川に架けられていた石橋が「百々橋」と呼ばれ、その後、いく度かの戦いの後、昭和38年(1963年)に小川が埋められ、その歴史的遺構としてこの場所に移築されたものです。

「百々橋」を渡り階段状の遊歩道を上っていきます。

「クマササ」が一帯に繁茂しています。

「見本園」です。日本各地のささ類を植栽しています。

「ミヤコササ」です。

小高い丘の一画に「石仏群」が安置されています。織田信長が、室町幕府最後の将軍、足利義昭のために築いた、旧二条城の石垣に使われたという石仏約350体が安置されています。

小高い丘から「資料館」を見下ろしています。

「竹林公園」を出て、「京都市域」から「向日市域」に入ると、「竹の径」と称して、また同じように静かで涼しい道が「寺戸方面」に続いています。時折散策する人々に出会うだけの得難い竹の道が、我々を迎えてくれます。