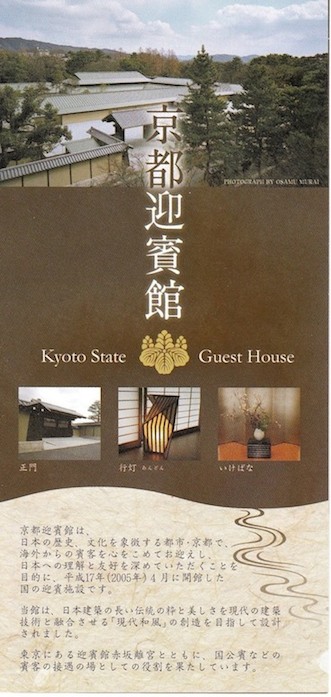

日本の都市の中で、歴史と文化の美の集積と、自他共に認められる古都京都に、海外からの賓客をお迎えする「京都迎賓館」。京都御苑の一画に平成17年(2005年)に建設されました。、この度、通年一般公開されたのを機に訪ねてきました。この迎賓館は、京都の最高の伝統和風建築技術の粋を集め、建設されたものです。

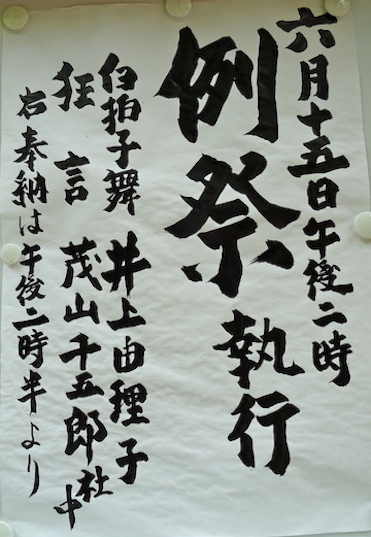

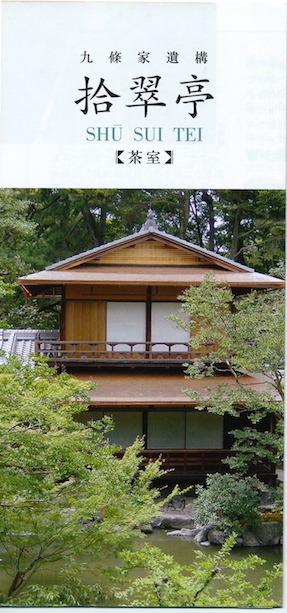

入館者に渡されるパンフレットです。

寺町広小路の「梨木神社」横の「清和院御門」を入って「大宮御所」の築地塀に沿って「迎賓館」に向かいます。

迎賓館の「南門」に沿った木立の中の散策路を「正門」に歩を進めます。

西側の「迎賓館正門」です。賓客の車列ははこの門を潜って「正面玄関」に向かいます。

「正門」に続く「築地塀」です。

「正面玄関」前から「正門」を眺めたところです。

「正面玄関」です。左右に下足箱、前面に傘立てが見学者のために臨時に設置されています。もちろん、賓客をお迎えする時には取払われ、スッキリした玄関になるでしょう。

「正面玄関ホール」です。「玄関扉」は欅の1枚板が使用されています。

ホールから続く「聚楽の間(じゅらくのま)」です。ロビーとして使用される部屋で、待合という性格を持っています。

「京指物」の技能と「西陣織」を組合された「安楽椅子」が並んでいます。

庭に面して廊下(広縁)が回廊となっています。回廊を通り「夕映の間」にいきます。

「夕映えの間(ゆうばえのま)」は大臣会合などの会議や、立礼式のお茶のもてなし、晩餐会の待合として使用されます。東西の壁面に、縦23m横8.6mの綴れ織りが飾られています。日本画家の箱崎睦昌氏の原画を基に、龍村美術織物の制作です。。広縁から夕映えの間を見ています。

東壁面は、京都の東にそびえる霊峰「比叡山」を月が照らす様を描いています。

「夕映の間(ゆうばえのま)」です。西方向です。

西壁面の「愛宕夕景」です。京都の西、秀麗な「愛宕山」に夕日が沈む様を描いています。比叡と愛宕、両山の夕景から「夕映の間」と名付けられました。

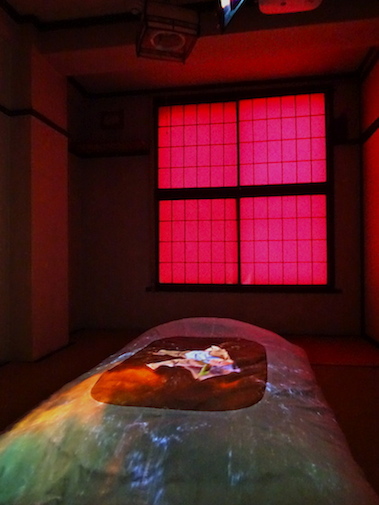

「夕映えの間」の正面「明り障子」を開けると、白壁に囲まれ波紋の姿を現した白砂の石庭があり、中央に陶芸のオブジェ(八代清水六兵衛作)が置かれています。中央の広い日本庭園に対し、坪庭の対比が目を惹きます。

「夕映の間」から眺める、庭園です。

「夕映の間」から眺める日本庭園です右回廊に見えるのは「藤の間」です。

青鷺(アオサギ)が池に舞い降りてきました。

「広縁」を回り、藤の間へ向かいます。

「藤の間」です。迎賓館で最も大きな部屋で、洋食の晩餐会や、歓迎式典の会場として使用されています。櫛型のテーブルで60名、円卓の場合120名の会食ができます。

「舞台」です。舞、能、琴そして雅楽など日本の伝統文化が披露されます。

「舞台」の「桧扉」には金箔とプラチナ箔を使用した繊細な紋様と、技術を駆使した「截金」(きりがね)が施されています。重要無形文化財保持者 江里佐代子さん制作です。

壁面装飾「麗花」は日本画家 鹿見喜陌氏(しかみきよみち)の下絵を基に、綴織で縦3.1m横16.6mです。櫻、藤、牡、丹菊など日本の四季の花々が咲き乱れている様を描いています。川島織物制作です。

「櫛型」のテーブルが設えてあります

「格天井」を思はせる天井照明です。

「藤の間」と廊下を隔てる「欄間」の組格子

「藤の間」の長押の「釘隠し」で錺金物は社寺仏閣に使用される京都ならではの伝統工芸で、結び目のデザインです。

「藤の間」からの日本庭園の眺めです。

「廊橋」を隔て部屋からの庭園の眺めが変化しています。

「藤の間」と「桐の間」との中間に設けれた「厨房」です、

「桐の間」です。京料理を提供する和室で、56帖あり、賓客24名までお迎えする事が出来ます。

長さ12mの「座卓」は漆黒の継ぎ目のない美しい艶を見せています。

「桐の間」の長押の「五七の桐」の釘隠しです。

「桐の間」から見る庭園です。

「廊橋」(ろうきょう)東西の建物をつなぐ橋です。この橋を境に、池の水深が変わっており、北側の池には錦鯉が泳いでいます。

「廊橋」から見る南側の池です。

同じく北側の水深の深い池です。

2004年10月の「新潟中越地震」で壊滅的な被害を受けた「山古志村」の錦鯉生産地から移されてきたものです。

「廊橋」の天井板の東西の両端に4ヶ所(トンボ、スズムシ、チョウ、キリギリス)の透し彫りが施されています。ガイドさんの説明がないと、見過ごしてしまうような小さな彫りです。スズムシです。

「トンボ」です。

「廊橋」を渡ると「船泊まり」になっていて、和船がつながれています。和船に乗り、池を周遊することが出来ます。平安貴族の「船遊び」を再現できます。ブータン国王夫妻も経験されたようで、その時の写真が飾ってあります。

和船の船泊りを最後に、ぐるりと建物を一周し、正面玄関に戻ってきました。そして、地下の受付に戻り解散です。「迎賓館」を出ると広い「京都御苑」が静かな佇まいを見せていました。

京を中心とした伝統技能の匠の技を集大成し、建設された現代和風の迎賓館です。微に入り細に入り、伝統技能を凝らした建物ですが、果たしてどこまで賓客として、お招きした方々に理解してもらえるか疑問ですが、京都に生まれ育った自分としては、後世に残る名建築として嬉しく拝見することができました。

概要 敷地面積 20.140㎡ 鉄筋コンクリート造 地下1階地上1階(一部2階) 入母屋造 建築面積 約8.000㎡ 延床面積約16.000㎡