京都「ゑびす神社」は西宮・大阪今宮神社と並んで日本三大ゑびすと称され「えべっさん」の名で親しまれています。その起源は約800年前土御門天皇の建仁2年(1202年)に、禅の祖といわれる栄西禅師が建仁寺建立にあたり、その鎮守として最初に建てられたものです。御祭神は八大言代主大神、大国主大神、少彦名神です。(ゑびす神社由緒より)また、七福神の内の一人、恵比寿が祀られ、商売繁盛の笹が有名ですが、笹は縁起物の松竹梅の竹の葉で「節目正しく真直ぐに伸び、弾力があり折れず、常に青々と繁る」といった特徴から家運隆盛、商売繁盛の印となりました。

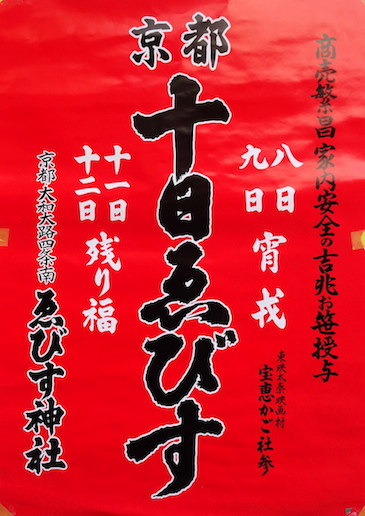

「ゑびす大祭」(初ゑびす)のポスターです。

神社前の通り、「大和大路通」りの賑わいです。

参拝者で賑わう「一の鳥居」です。

鳥居を潜ると縁起物を売る露店が並んでいます、縁起物の「人気笠」がぶら下がっています。

「福笹奉納の舞い」です。授与される笹は巫女さんによるお祓いの奉納舞の後、授与されます。

お祓いを受けた福笹を求めるお参りの人々です。

いろいろな「海の幸」や「山の幸」などの縁起物が並んでいます。鯛、のしあわび、米俵、打出の小槌、扇、鈴、大福帳、大判、小判、熊手、宝船など多種多様です。

「福笹」に付ける縁起物「吉兆」を求める人たちです。

「本殿」です。

「本殿正面」です。「まぐろ」が神前に奉納されています。

「宝印」を授かる人々です。

境内の「天満宮」です。

境内にお祀りしてある「白太夫社」です。

「ゑびすさんの石像」です。

「普段のゑびす神社」の風景です。

「大和大路通り」に面した一の鳥居です。

参道を進むと「二の鳥居」です。右にはゑびすさまや財布塚、名刺塚などが並んでいます。

静かな佇まいを見せる「本殿」です。

「本殿左横」です。まっすぐ進むと「裏門」にでます。

本殿横の「たたき板」です。ゑびすさんはお年寄りの神様で、ちょっと耳が遠いので、本殿奥の神様が鎮座される横の壁板を叩いて、「お参りに来ましたえ」とお参りに来た事を念を押してお知らせするものです。

「天満宮」です。

左、「財布塚」 右 「名刺塚」です。

ここにも「ゑびすさん」がおられます。

立派な「裏門」です。

「初ゑびす」には多くの参詣者で賑わいます。アベノミクスの恩恵をまだ授からない多くの企業経営者や庶民に、どうか「えべっさん」「よろしゅうおたのもうします」。

コメントする