今年から後祭りが復活した祇園祭。

その後祭りの話題を一段と盛上げている、150年ぶりに復活した「大船鉾」(おおふねほこ)、その大船鉾を追っ掛けてみました。

大船鉾は、「蛤御門の変」の大火で焼失し、復興という年来の懸案をようやく本年実現したもので、関係者の喜びはそのお話を聞く言葉の端々に伺うことが出来ます。

この鉾は名前の通り、鉾全体が船型をしていて、神功皇后の朝鮮出兵の伝説にちなみ、神功皇后など四神を安置して、後祭りの最後を飾り巡行します。

僕の中学生時代は、友達が後祭りの区域で、後祭りは特に思い出が多く、三条通りや寺町通りを巡行する、北観音山や南観音山の行列に付いて回った懐かしい思い出が一杯です。

この大船鉾の復活は、京都の衰えることのない、町衆の誇りと、力と熱意が結集した賜だとつくづく感じています。

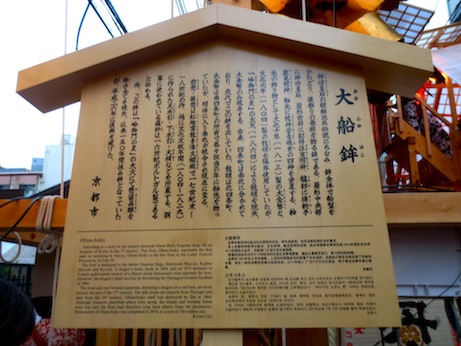

大船鉾の駒形高札です。

胴組の組立で、縄がらみの始まりです。上部に船底の木組みが見えます。

縄がらみも順調に済み、石持も取付けられた状態です。

船型が出来上がってきています。

鉾の前面です。

石持も、車軸も取付けが終わり、上部櫓も船型に仕上がっています。

足場も組み立てられて、屋根の取付けも進んでいます。

鉾の骨格は仕上がって、後は装飾品等の取付けです。

順次、装飾品の取付けも進んでいきます。天水引幕(金地雲竜文様錦)です。

雨に備えての障子屋根も取付けられて、足場も取払われ、全体像が見えるようになりました。

船首を飾る、縦長の前掛幕(緋地波濤龍文様綴錦)です。

裾幕も大海の荒波を疾駆するが如き勇壮果敢な図柄です。

最後に鉾車の取付けです。

車の取付けも終わり、装飾品も最後の仕上げです。

船縁の水引幕(緋羅紗地波濤龍文様刺繍)や、胴懸けが華麗な色模様を見せています。

前面を飾る「大金幣」も取付けられて、試し曳きを待つばかりとなりました。

鉾の後部です。多くの人が試し曳きを待っています。

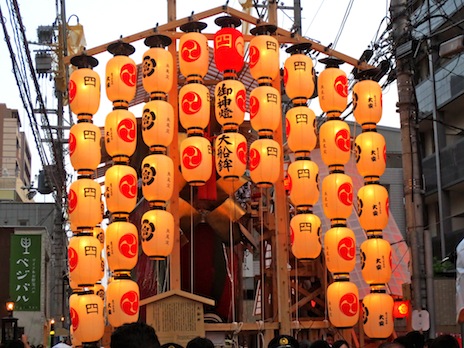

宵山を迎えて、駒形提灯にも灯が灯りました。

いよいよ待ちに待った24日、巡行当日です。

朝早くから、関係者が準備に追われています。鉾後部です。

楫(かじ)も取付けられています。

障子屋根も外されて、堂々としてスッキリした形になりました。

鉾の前部です。

鉾の曳き手の方々も、今や遅しと待ち兼ねておられます。

いよいよ鉾が出発です。

町内の関係者や見物人が見守る中を動き始めました。

新町通りを御池通りに向って北に進みます。

音頭取りさんも緊張した面持ちです。

南観音山に続いて大船鉾が続いています。

狭い新町通りをきらびやかにお囃子や掛声と共に進んでいきます。拍手が沸き起こります。

新町通御池で右へ廻る方向転換です。これから辻回しが始まります。

広い御池通り中央に進んできました。

一回目の辻回しが終わり、車方の人が準備に掛かっています。

さすがに船鉾より一回り大きい大船鉾で堂々たる船出です。

三回目の辻回しで、曳き手さんも力を合わせて引張ります。

無事終了です。

大船鉾にとっては、初めての辻回しできれいに回って、見物人から安堵と成功に大きな拍手が沸き起こりました。

今年からの前の祭りと、後の祭りと分かれての鉾や山の巡行を、どうなるかと心配していましたが、目論見どおり上手く行きそうで嬉しいかぎりです。

このお祭りが、後世にいつまでも盛大に引継がれていくことを心から祈っております。

コメントする