春の陽気に誘われて、真如堂と黒谷さんに、桜を見がてらお参りしました。

真如堂は正式には鈴聲山(れいしょうざん)真正極楽寺(しんしょうごくらくじ)といいます。天台宗の寺院です。正真正銘の極楽の寺と言う意味だそうです。

昔から人々には親しく「真如堂」と呼ばれていますが、もともとは本堂の呼び名でした。

永観2年(984年)比叡山の戒算上人が、ご本尊阿弥陀如来を、東三條女院の離宮のあったこの地に移して安置したのが真如堂の始まりです。

赤門(総門)元禄年間建立です。赤く塗られているので、赤門と呼ばれています。

赤門を潜ると参道の正面に本堂が、右手には三重塔が望まれます。

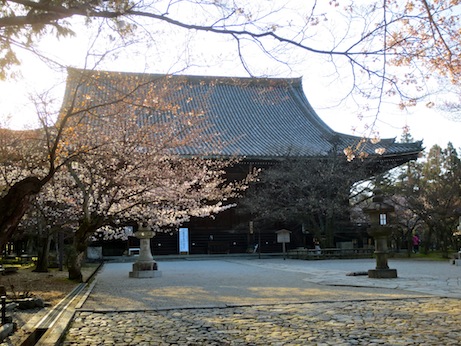

本堂です。

元禄6年(1693年)から亨保2年(1717年)にかけて建立されました。

十五間四面、総欅、単層入母屋・本瓦葺きです。

鐘楼堂です。 元禄年間の建立です。当時は極彩色だったようです。

三重塔(法華塔)宝暦年間(1751年〜1763年)に建立され、文化14年(1717年)再建されたものです。本瓦葺で高さ約30mです。

元三大師堂です。

元三大師良源の画像をまつり、地蔵菩薩と不動明王を奉安しています。

去来の句碑です。

「涼しくも野山にみつる念仏哉」

黒谷さんは正式には紫雲山 金戒光明寺(こんかいこうみょうじ)と呼び、知恩院とならぶ、浄土宗の大本山です。

通称の「黒谷さん」と呼ばれて、多くの人に親しまれています。

法然上人が承安5年、比叡山の黒谷を下り、草庵を営まれた地です。ご本尊は、阿弥陀如来です。

幕末、京都守護職会津藩の本陣になったところとして有名です。

高麗門です。山門まで長い参道を進みます。

山門です。下から見上げると威風堂々として、圧倒されます。

山門より長い参道に続いて、御影堂が望まれます。

御影堂(大殿)です。火災に遭い、昭和19年に再建されました。

御影堂から山門を振返っています。

熊谷直実 鎧掛けの松です。

建久4年(1193年)直実は、法然上人を訪ね、方丈裏の池にて鎧を洗い、この松の木に鎧を掛けて出家したといいう、故事に倣っています。

納骨堂です。

鐘楼です。

唐門です。

文殊塔(三重の塔)です。

山上墓地には、会津藩殉難者墓地があり、常に多くの人々のお参りがあります。

文久2年から慶応3年の5年間に亡くなられた237霊と、鳥羽伏見の戦いの戦死者115霊を祀る慰霊碑があります。

山上墓地から、御影堂と京都市内の遠望です。

コメントする