わが家からすぐ近くの「大本山妙心寺」の「お精霊会と花燈路」を夕涼みがてらお参りしてきました。この「お精霊会」は毎年この時期に執り行われ、朝早くから夜遅くまで多くの信徒がお参りに訪れる恒例行事です。

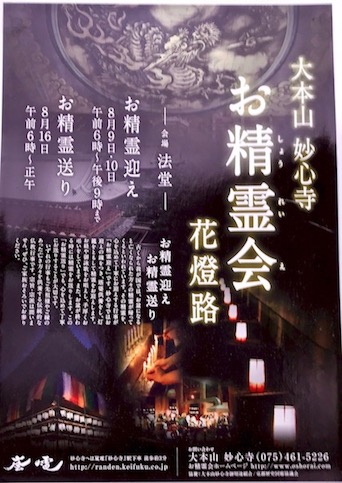

お盆行事を知らせる立て看板です。

正面の「南総門」に掲げられた雲竜図を模した行灯です。

「総門」を潜ると参道には露店が立ち並んで賑やかです。

「三門」(さんもん)の正面です。お盆の期間はライトアップされています。

「仏殿」から振返る「三門」です。

「仏殿」(ぶつでん)です、

「仏殿」の周囲には仏徒から奉納された行灯が吊り下げられて、大きな伽藍を照らし出しています。

行灯にはいろいろの願い事が描かれています。

「法堂」(はっとう)には読経の流れる中、多くの人々がお参りされています、天井の雲龍図(狩野探幽筆)重要文化財が垣間みえます。内部は撮影禁止です。

10万坪とも言われる敷地には、山内塔頭として公開されている有名な退蔵院や桂春院など46ヶ寺があり、一大寺院群となっています。また他に石庭で名をはせた龍安寺など境外塔頭が数多く存在します。塔頭に通じる東西の参道に行灯が置かれ参道を行き交う人の足下を照らしています。

8月には、京都市内のあちこちの寺院で、盛大にお盆行事が行われます、そのお精霊をお送りする最大の行事が、8月16日の京都五山の送り火でしょう、その送り火に手を合わせ、ご先祖を敬い亡き人を偲び、その後、下旬には、お地蔵様をお奉りする市内各町内での地蔵盆で、往く夏を惜しむ風情を感じるようになります、長く伝統を守り続けて営まれる行事の数々、今後どのように推移していくのか気になるところです。