京都には風光明媚な散歩道が多くあります。人それぞれに、思い思いの散歩道を楽しんでおられる事でしょう、今日は私の好きな気ままな散歩道を紹介したいと思います。

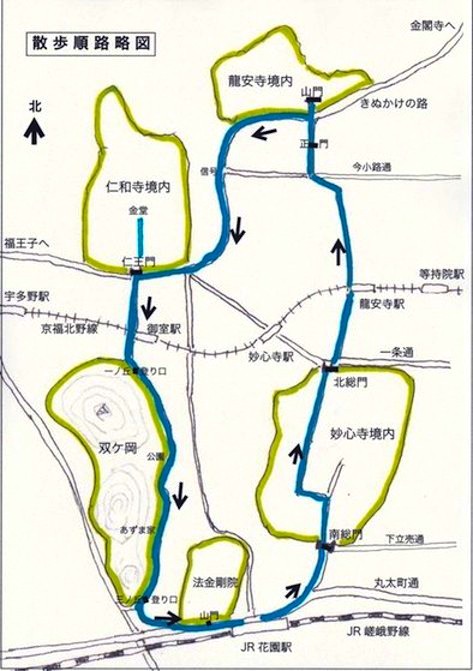

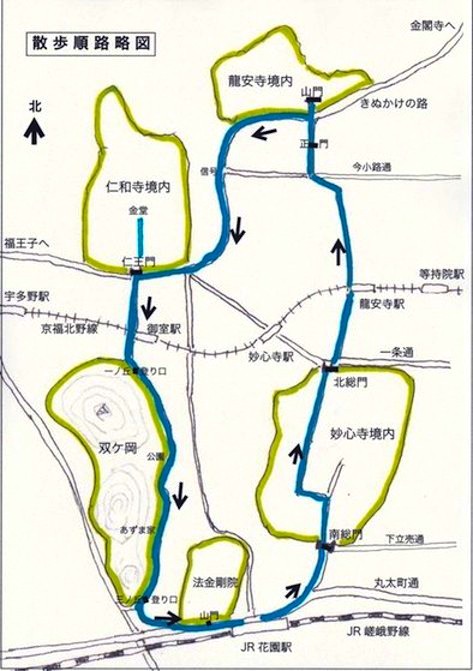

まず、拙い略図ですが、参考にと描いておきました。

私の散歩順路所要時間

JR花園駅 スタート ▶ 妙心寺南総門(4分)▶ 妙心寺北総門(11分)▶ 京福龍安寺駅(14分30秒)▶ 今小路通(18分) ▶ 龍安寺正門(21分)▶ きぬかけの路(22分)▶ 龍安寺山門(23分) ▶ 今小路交差点信号(28分)▶ 仁和寺仁王門(34分)▶ 金堂(38分) ▶ 仁和寺仁王門(42分)▶ 御室仁和寺駅(45分)▶双ケ岡一の丘登り口(47分)▶ こもれびのひろば(49分)▶ はなみのひろば(53分)▶ 双ケ岡三の丘登り口(58分)▶ 法金剛院 門前(60分30秒)▶ JR花園駅(62分)

所要時間約1時間(休憩も含まず、歩行時間のみ)

まずスタートは私の自宅から2分余りの「JR花園駅」から出発です。

駅前の「丸太町通」を東進します。標識の下部には「妙心寺6分」とあります。

早朝の「丸太町通」です。昼間は多くの車が行き交います。「丸太町通」は、戦後、昭和41年(1966年)に円町から「妙心寺前交差点」まで造られた道で、かっては新丸太町通と呼んでいました。その後、嵐山まで延伸されました。丸太町通は西は嵐山、嵯峨野そして東は御所、平安神宮から白川通りに至る、京都市内の東西の重要な幹線道路です。しばらくで「妙心寺前交差点」で二手に分かれます、

「妙心寺前交差点」で「妙心寺」へは左の道をとります。

妙心寺門前の道路です。

「妙心寺南総門」です。左には正式な「勅使門」がありますが、晋山式などの他は、殆ど開かれたことがありません。「花園駅」からここまで約4分です。前面道路は「下立売通」で「新丸太町通」が完成するまでは「西大路通」までの主要道路でした。

「南総門」を入ると真直ぐ石畳の参道が「大方丈」まで続いています。

参道を進むと左手に立派な「三門」が見えます。

「三門」についで「仏殿」「法堂」も見えます。

「仏殿」前で左に折れ、妙心寺、「西の参道」へと向かいます。

「仏殿」です。

「西の参道」には通年公開されている、塔頭の「退蔵院」があります、そこで右に折れ、「西の参道」に入ります。

「西の参道」です、この参道を「北総門」まで、道なりに進んでいきます。境内の早朝は勤行のお経なども聴こえ、四季を問わずピーンとした張りつめた冷気が辺りを包み、身の引き締まる思いに駆られます。午前8時頃になると、付近の高校に通学する学生たちや、自転車などで賑やかになります。

今度は右に「法堂」が見えます。

「鐘楼」です、朝はゴーンと鐘の響きが境内に広がります。

右に「妙心寺の伽藍」が、左には「塔頭」が続いています。時代劇のロケに度々登場する場所です。

やがて「北の総門」見えてきます、正面の山は「衣笠山」です。

「北の総門」です。右に折れると参道が続いていて、「塔頭」が軒を連ね、「妙心寺境内」をひと回りすることができます。「南総門」からここまで約8分ほどです。

「北の総門」を出ると「一条通」に出ます。丁度車が進入していくところが「龍安寺参道」です。

角に古い道標(右 龍安寺御陵道)が建っています。

この道標を真直ぐ北に上がっていきます。「龍安寺参道」です。

しばらくで、京福電鉄北野線「龍安寺踏切り」を渡ります。右手の奥にホームが見えるのが「龍安寺駅」。「妙心寺北総門」よりここまで約3分です。

「龍安寺商店街」が北へと伸びています。

「今小路通」に出てきました、ここを左に折れて、すぐに右折れして「龍安寺参道」が続きます。「きぬかけの路」ができるまで、この「今小路通」が「仁和寺」から「等持院」を経て「北野神社」へのメインルートでした。「龍安寺駅」からここまで3分余です。

角に古い道標が建っています。この道が賑やかな往来があった事を示しているようです。

「今小路通」です、昔ながらのお宅が多く存在します。

「龍安寺参道」はここで「今小路通」と別れ、右にとり、北へと進みます。

正面に「龍安寺の正門」が見えてきました。

「龍安寺正門」です。「今小路通」からここまで3分ほどです。

「正門」をくぐり石畳の参道を進んでいきます。

「きぬかけの路」に出てきました。昭和38年(1963年)開通の道路で、嵯峨野、大覚寺、広沢池、仁和寺、龍安寺、金閣寺と繋ぐ観光道路となり、観光バスや車がひっきりなしに往き来します。観光道路に「きぬかけの路」と愛称されたのは平成3年に公募され、命名されました、その後、この名称が正式名称となりました。この写真の奥、衣笠山の麓には衣笠球場があり、読売ジャイアンツ対松竹ロビンズのプロ野球の試合なども行われていました、今はその面影は全くなく、知る人も少なくなってきているでしょう。この道路のため、「龍安寺参道」は「きぬかけの路」で分断され情緒が失われたのは残念なことです。

「きぬかけの路」から参道を少し行くと「山門」に出会います。

「龍安寺山門」です。正門からここまで約1分余です。早朝は閉門されています。ここで来た道を引返し「きぬかけの路」に戻ります。

「きぬかけの路」から「正門」を振返ります。

「きぬかけの路」を「仁和寺」向って西進します。

「住吉山」の麓を巡る「きぬかけの路」です。

「御室仁和寺」の築地塀が見えてきました。

「御室仁和寺」の「仁王門」です。「龍安寺山門」からここまで約10分です。

「仁王門」から広い砂利道の参道を「中門」に、「仁王門」からの眺めです。ゆったりとした大らかな気分にさせてくれる空間です。

「中門」です。

「中門」から「金堂」への石畳の参道を進みます、静謐な空気が境内を包み込み身が引き締まる思いです。

やがて「金堂」へ、いつ訪れても自然と祈りの気持ちをもたらせてくださいます。

優美な「金堂」の姿です。お参りして、ここでもと来た参道を引返します。成就山の「御室八十八ヶ所霊場巡り」はこの「金堂前」を左折して「西門」から始まります。

「金堂」から「中門」への帰路です。

「中門」から「仁王門」へ戻ります。

堂々とした風格のある「仁王門」の全景は何度見慣れても圧倒されます。「仁王門」から「金堂」への往復は約8分です。

「仁王門」から見る風景です。正面がこれから行く「御室仁和寺駅」背後の丘が「双ヶ岡」です。

京福電鉄北野線「御室仁和寺駅」です。ひなびた駅で、駅舎に掲げられた駅名板には、昔ながらの駅名板を使用して旧字体の右読みです。「仁王門」からここまで約2分です。

踏切りに丁度電車がやってきました。

「双ヶ岡」の「遊歩道」への路です。

「双ヶ岡、東山麓」の「遊歩道」への上り石段です、「一の丘」への上り口と兼ねています。「御室仁和寺駅」からここまで約2分です。

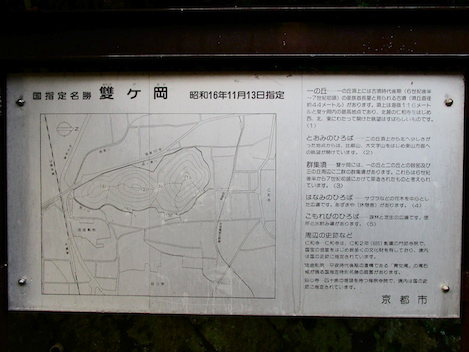

「遊歩道」に設置されている、指定名勝「雙ヶ丘」(ならびがおか)の解説銘板です。

「遊歩道」です。

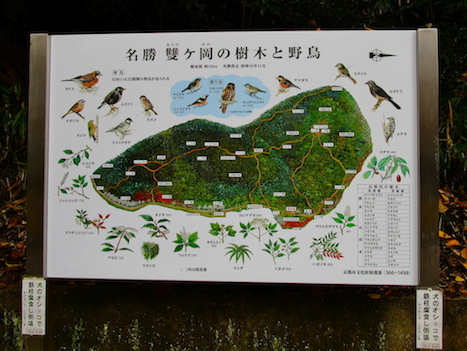

四季を問わず、野鳥の囀りが耳に心地よく聞こえます。

公園「こもれびのひろば」です。トイレなど完備しています。「遊歩道上り石段」からここまで約2分です

「樹木と野鳥」の解説板も設置されています。

このような気持ちの良い「遊歩道」が続いています。

早朝から犬の散歩の人や、散歩する人が挨拶を交わしながら通り過ぎていきます。

休憩所「はなみのひろば」です。「あずま屋」も設置されて一服に最適です、「こもれびのひろば」からここまで約5分です。

「はなみのひろば」の様子です。

「歴史的風土特別保存地区」の石碑も設置されています。

「三の丘上り口」です。「はなみのひろば」からここまで約5分です。これより「丸太町通」に戻ります。

「丸太町通」に戻ってきました。「法金剛院の山門前」です。「三の丘上り口」から約2分余です。

「法金剛院」から約2分で最終地「花園駅」に着きました、お疲れさまでした。

四季折々の風情を楽しみながら、気ままに歩ける散歩道。その日の体調や、天候によっていろいろなコースを選んでいます。最短コースは、妙心寺一回り約30分、妙心寺から龍安寺に寄らず、今小路通からきぬかけの路に出て、仁和寺を回るコース約55分、妙心寺北総門から、西北に直接仁和寺に行くコース約45分、また、たまに気が向けば仁和寺から成就山、八十八ヶ所霊場巡りをして帰宅コース約2時間(これはちょっと散歩から外れますが)など、また例月25日の北野天神さんの縁日には、妙心寺から等持院に寄って、北野天神さんの露店めぐりを楽しむとか、バリエーション豊かに、気ままな散歩を楽しんでいます。素晴らしい散歩道に恵まれているこの地に、心から感謝する日々です。